投稿日:2023/02/05 更新日:2023/02/14

MINO株式会社のハイブリッド彩木を組立ての様子をご紹介

キロでも問合せの多いMINOの発泡ウレタン樹脂デッキ。

今回、店長の特権で名古屋ショールームに実際に展示をしました。

その際に気になるのは、「どうやって組立をするのか。DIYはできるのか」でした。

そこで実際に、キロの商品管理部門のおじいちゃんチームの力を借りて、組立にチャレンジしてみました!!

今回、店長の特権で名古屋ショールームに実際に展示をしました。

その際に気になるのは、「どうやって組立をするのか。DIYはできるのか」でした。

そこで実際に、キロの商品管理部門のおじいちゃんチームの力を借りて、組立にチャレンジしてみました!!

その際の梱包は写真の通り。デッキ板が小さいこともあり、そこまでボリュームはなく、1個1個の梱包も持ち運びしやすい印象でした。

カット加工などが必要なければ、下記の工具があれば組立は可能です。

・インパクトドライバー

・プラスビット2番

・6mm六角レンチ

・水平器

・メジャー

・カッター

特に通常のアルミメーカーの樹脂木デッキですと、六角レンチを使わない事が多いので、その点だけは注意が必要です。

・インパクトドライバー

・プラスビット2番

・6mm六角レンチ

・水平器

・メジャー

・カッター

特に通常のアルミメーカーの樹脂木デッキですと、六角レンチを使わない事が多いので、その点だけは注意が必要です。

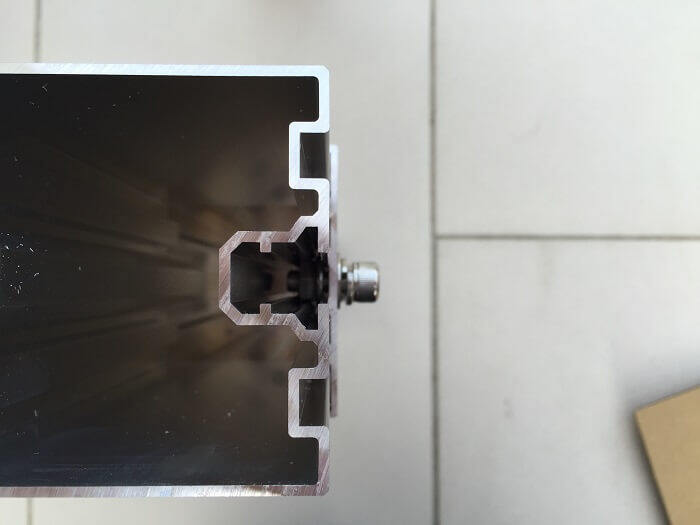

MINOさんの彩木デッキで一番驚いたのは、実は束柱です。 この写真を見るとわかると思いますが、まず底に蓋があります。 ここに接着剤で固定をする仕様になっています。 ※接着剤は商品に付属されています。

また、アジャスター調整機能が付いているのですが、これがまた親切設計なんです。

このように簡単に調整と仮締めができるので、プロの職人でなくてもDIYに心得がある人なら、簡単に高さを調整することが出来ます。

こちらが、仮に束柱と大引きを置いた状況です。

大引きにひれが付いているので、位置合わせは比較的スムーズでした。

その後に大引きの正面部分にアルミの蓋を付けて、束柱と大引きを固定します。

※この時点で大引きの水平が出ているかどうかを確認する必要があるのですが、調整束は六角レンチで本固定をせず、手回しの仮固定としておきます。

仮置きした状態

アルミ蓋をつけたところ

次に大引きと直角になるように部材を置きます。

部材には、予めLアングル(ひれ)を付けておいてください。

このひれは、部材から上に飛び出していなければ、OKです。

また、手元にある図面をみながら、部材の間隔に誤りがないかをチェックをしてください。

※ここがとても重要!

水平が確認できたら、六角レンチで束柱のアジャスターを固定をします。

それが終われば、次に大引きと部材を固定します。

部材の下には、ビスを取付するためのひれがあるのですが、ここに溝があるので、DIYに心得がある人であれば、取付自体はむずかしくないと思います。

次に幕板を固定するための部材を取付します。

その際、部材の上端を合わせておくと、あとで組立がしやすいかと思います。

※今回の組立では、そこまでしておらず、あとで少し苦労しました。

基礎部分を作った様子。

ここの寸法が図面通りであるかをきちんとチェックしておきましょう。

次に床材を固定していくのですが、ココが難しかったです。

組立説明書に詳細の手順がなかったため、試行錯誤をしながらの設置です。

今回は、最終的には、まずは幕板から取付した方がよいだろうという結論に達しました。

デッキ(床板)が、どこまで張り出す事になるかが判断しにくかったためです。

彩木デッキは、デッキ床材の横に幕板が付くのではなく、デッキの下に幕板が付きます。

そのため、大引き上の部材と同じ高さに合わせて幕板を取付する必要があります。

この高さを合わせるのに、先ほどお伝えした幕板を取付する金具の高さがあっていると調子が良いというわけです。

今回は一人が幕板を押えながら、取付位置をあわせていきました。

展示品は4面幕板のため、通常とは若干仕様が異なりますが、一人が幕板をおさえながら幕板の取付を進めていきます。

幕板を取付した様子です。

大引き上の部材の位置がずれていると、上手く幕板が合いませんので、注意して下さい。

しっかりメジャーで寸法を測りましょう!

その後、一度床板を仮置きします。

幕板よりも若干板材が飛び出ますので、微調整が必要です。

また、床板と床板の間に隙間を開ける場合、スペーサーなどはありませんので、隙間と同じアルミの木の板などを用意しておいた方がよいかもしれません。

このデッキ材ですが、元々床材に穴あけ加工がされていますので、部材の位置がずれていると床板が取付出来ません。

この点だけは、要注意です!

床板の位置が決まれば、あとは床材を取付していくだけです。

通常は、建物の壁にデッキをつければ、まっすぐ床板を張れるのですが、今回は4面幕板のため、代わりにあて木をして位置を合わせました。

床材は、ビスで固定をするのですが、一つ注意点があります。

それは、ビスを締めすぎない事です。

コツとしては、床と同じ高さまでビスを占める直前に、一度止める事です。

それをしないと、ビスが深く入りすぎてしまいます。

すべての箇所にビスをとめれば完成です。

樹脂デッキの中でも、メーカーさんが自慢するだけあって、板のテクスチャーはすごいです。

今回組立したスタッフは、「ここで将棋を打ったらいいね」と言っていました。

現在、天然木(築5年)と並べて展示をしております。

この美しさが長持ちするとの事なので、期待しながら経過を見ていこうと思います。

DIYについては、電動工具を持っており、ある程度慣れている人であること。

また2人で組むことを条件にすれば、可能ではないかというのが、今回の印象でした。

また、アジャスター調整機能が付いているのですが、これがまた親切設計なんです。

このように簡単に調整と仮締めができるので、プロの職人でなくてもDIYに心得がある人なら、簡単に高さを調整することが出来ます。

こちらが、仮に束柱と大引きを置いた状況です。

大引きにひれが付いているので、位置合わせは比較的スムーズでした。

その後に大引きの正面部分にアルミの蓋を付けて、束柱と大引きを固定します。

※この時点で大引きの水平が出ているかどうかを確認する必要があるのですが、調整束は六角レンチで本固定をせず、手回しの仮固定としておきます。

仮置きした状態

アルミ蓋をつけたところ

次に大引きと直角になるように部材を置きます。

部材には、予めLアングル(ひれ)を付けておいてください。

このひれは、部材から上に飛び出していなければ、OKです。

また、手元にある図面をみながら、部材の間隔に誤りがないかをチェックをしてください。

※ここがとても重要!

水平が確認できたら、六角レンチで束柱のアジャスターを固定をします。

それが終われば、次に大引きと部材を固定します。

部材の下には、ビスを取付するためのひれがあるのですが、ここに溝があるので、DIYに心得がある人であれば、取付自体はむずかしくないと思います。

次に幕板を固定するための部材を取付します。

その際、部材の上端を合わせておくと、あとで組立がしやすいかと思います。

※今回の組立では、そこまでしておらず、あとで少し苦労しました。

基礎部分を作った様子。

ここの寸法が図面通りであるかをきちんとチェックしておきましょう。

次に床材を固定していくのですが、ココが難しかったです。

組立説明書に詳細の手順がなかったため、試行錯誤をしながらの設置です。

今回は、最終的には、まずは幕板から取付した方がよいだろうという結論に達しました。

デッキ(床板)が、どこまで張り出す事になるかが判断しにくかったためです。

彩木デッキは、デッキ床材の横に幕板が付くのではなく、デッキの下に幕板が付きます。

そのため、大引き上の部材と同じ高さに合わせて幕板を取付する必要があります。

この高さを合わせるのに、先ほどお伝えした幕板を取付する金具の高さがあっていると調子が良いというわけです。

今回は一人が幕板を押えながら、取付位置をあわせていきました。

展示品は4面幕板のため、通常とは若干仕様が異なりますが、一人が幕板をおさえながら幕板の取付を進めていきます。

幕板を取付した様子です。

大引き上の部材の位置がずれていると、上手く幕板が合いませんので、注意して下さい。

しっかりメジャーで寸法を測りましょう!

その後、一度床板を仮置きします。

幕板よりも若干板材が飛び出ますので、微調整が必要です。

また、床板と床板の間に隙間を開ける場合、スペーサーなどはありませんので、隙間と同じアルミの木の板などを用意しておいた方がよいかもしれません。

このデッキ材ですが、元々床材に穴あけ加工がされていますので、部材の位置がずれていると床板が取付出来ません。

この点だけは、要注意です!

床板の位置が決まれば、あとは床材を取付していくだけです。

通常は、建物の壁にデッキをつければ、まっすぐ床板を張れるのですが、今回は4面幕板のため、代わりにあて木をして位置を合わせました。

床材は、ビスで固定をするのですが、一つ注意点があります。

それは、ビスを締めすぎない事です。

コツとしては、床と同じ高さまでビスを占める直前に、一度止める事です。

それをしないと、ビスが深く入りすぎてしまいます。

すべての箇所にビスをとめれば完成です。

樹脂デッキの中でも、メーカーさんが自慢するだけあって、板のテクスチャーはすごいです。

今回組立したスタッフは、「ここで将棋を打ったらいいね」と言っていました。

現在、天然木(築5年)と並べて展示をしております。

この美しさが長持ちするとの事なので、期待しながら経過を見ていこうと思います。

DIYについては、電動工具を持っており、ある程度慣れている人であること。

また2人で組むことを条件にすれば、可能ではないかというのが、今回の印象でした。

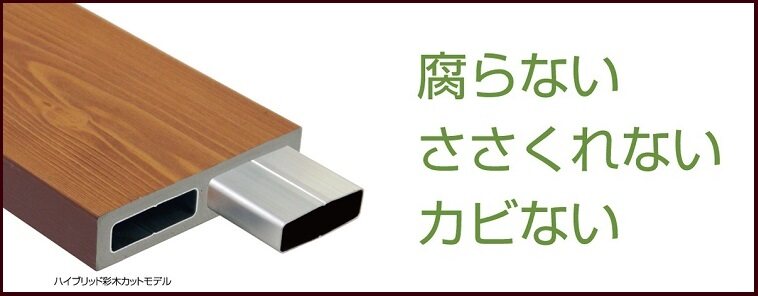

ハイブリット彩木は硬質低発泡ウレタン樹脂とアルミ心材の人工木ウッドデッキです。

人工木ウッドデッキはYKK APのリウッドデッキ200やLIXILの樹ら楽ステージ、三協アルミですとひとと木やラステラがあります。

それらの人工木ウッドデッキとの大きな違いをご説明させていただきます。

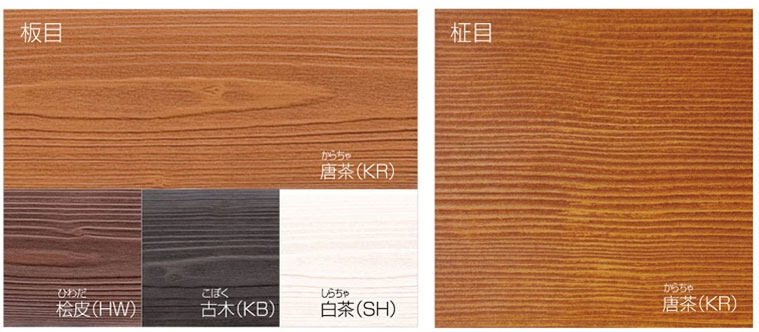

・木の質感

最大の特徴は“デッキ表面の質感”です。

職人も見間違う、こだわりぬいたデッキ表面は、本物の天然木から切り出した木目で型取りをしています。

天然木に限りなく近づかせた美しいデッキ材こそ、彩木の最大の特徴と言えるでしょう。

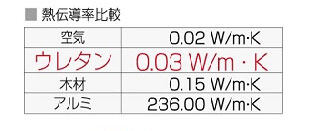

・熱を持ちにくい

ハイブリット彩木に使用されている、ウレタンは断熱材に使われる素材です。

一般的に天然木よりも人工木のほうが熱を持ちやすいです。

しかし、彩木は人工木でありながら、天然木よりも熱を持ちに行くウッドデッキなんです。

その他、彩木デッキの特徴や、標準サイズの価格などをまとめたページをご用意しております。

詳しくは、下記バナーをクリックしてみてください。

人工木ウッドデッキはYKK APのリウッドデッキ200やLIXILの樹ら楽ステージ、三協アルミですとひとと木やラステラがあります。

それらの人工木ウッドデッキとの大きな違いをご説明させていただきます。

・木の質感

最大の特徴は“デッキ表面の質感”です。

職人も見間違う、こだわりぬいたデッキ表面は、本物の天然木から切り出した木目で型取りをしています。

天然木に限りなく近づかせた美しいデッキ材こそ、彩木の最大の特徴と言えるでしょう。

・熱を持ちにくい

ハイブリット彩木に使用されている、ウレタンは断熱材に使われる素材です。

一般的に天然木よりも人工木のほうが熱を持ちやすいです。

しかし、彩木は人工木でありながら、天然木よりも熱を持ちに行くウッドデッキなんです。

| 右の表をみていただければ、どれぐらい違うかイメージがしやすいかと思います。 ウレタンは実に木材の1/5の熱伝導比率なんです! |

|

詳しくは、下記バナーをクリックしてみてください。

0120-947-575

0120-947-575